Mi sarebbe piaciuto partecipare a qualcuna delle manifestazioni per i 50 anni dell’Odin e i 40 anni del gruppo fondato e diretto da Eugenio Barba. Purtroppo i bassi livelli dei componenti ematici me l’hanno impedito. Avrei dato anche il mio contributo critico per le rilettura dell’esperienza di Carpignano (gennaio – ottobre 1974). Avrei anche potuto ricordare che l’Odin arrivò nel Salento un anno prima con lo spettacolo Min Fars Hus (La casa del padre) e un seminario durante il quale emerse l’ipotesi di un intervento di lunga durata in un territorio senza teatro. Lo spettacolo si tenne al 1° piano dell’ex sperimentale tabacchi, sede dell’istituto di lingue diretto dal prof. Politi e il seminario si svolse nella biblioteca dell’Enciclopedia dello spettacolo appena acquistata dall’università di Lecce ad opera di Alessandro D’Amico.

Il mio contributo ai festeggiamenti si limita perciò ad una retrodatazione della presenza dell’Odin nel Salento e ad una riflessione su La Vita cronica.

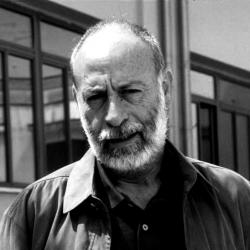

Palazzo Casto-Biblioteca Enciclopedia dello spettacolo. Di fronte E. Barba e, sulla destra F. Taviani (1973)

Biblioteca Spettacolo. Si riconoscono diversi componenti dellOdin e dell’Oistros. (1973)

Costruzione tavolato per Min Fars Hus. Si riconoscono Gino Santoro, Ferdinando Taviani e Massimo Cardone (1973)

Se il senso del teatro fosse solo nel divertimento degli spettatori, non sarebbe valsa la pena dedicarci tanta fatica.

Konstantin S. Stanislawski

I

La vita cronica, lo spettacolo più recente dell’Odin Teatret non è uno spettacolo. E’ travestito da spettacolo. Gli elementi dello spettacolo teatrale, infatti, ci sono tutti. C’è il regista, gli attori, i personaggi, i testi, i costumi, le musiche, le scenografie…c’è persino la dedica ad Anna Politkovsakaya e Natalia Estemirova, le due scrittrici russe assassinate per la loro opposizione al conflitto ceceno.

Perché nascondere nella forma dello spettacolo un qualcosa di ‘abnorme’, di anomalo che forse potremmo definire, rischiando di sfinirlo un “Laboratorio della mente”? Intanto perché l’Odin è, ed è conosciuto in tutto il mondo, come gruppo teatrale. Perché il circuito in cui può essere ospitato un evento culturale così al calor rosso non può che essere l’arcipelago di teatri laboratori – negli anni ’70 Barba l’aveva chiamato ‘terzo teatro’ – che si estende da Oriente a Occidente, dall’America Latina, alla Puglia. Perché lo spettatore teatrale, complemento dell’attore teatrale, è fra le ormai rare sottospecie umane che non ha appaltato ad altri il suo corpo pensante.

Nell’elegantissimo libretto che accompagna lo spettacolo è possibile seguire il lungo lavoro di ‘travestimento’ (quattro anni) realizzato intorno e dentro questo “Laboratorio della mente” per renderlo diversamente simile ad uno spettacolo. Ma in ogni pagina, in ogni frase si aprono fessure dalle quali s’intravedono panorami che ricordano universi molto più mossi e misteriosi di quelli frequentati dagli spettacoli.

I primi tre righi dell’intervento di Eugenio Barba dal titolo Incomprensibilità e speranza indicano un percorso accidentato: “Mi è stato detto spesso che i miei spettacoli non sono comprensibili. Penso allora a una riflessione di Niels Bohr: il contrario della verità non è la menzogna, ma la chiarezza.”.

Perché Barba inizia a riflettere sul suo più recente ‘spettacolo’ citando uno dei padri della fisica quantistica? Perché insiste a denunciare “lo spettacolo comprensibile” come “panorama pietrificato: una distesa di ghiaccio”? Ci possono aiutare a trovare delle risposte utili due riflessioni ulteriori del grande fisico danese. “Il compito degli scienziati, diceva Bohr, non è quello di penetrare nell’essenza delle cose, il cui significato non riusciremmo comunque a sapere, ma semmai di sviluppare concetti che ci permettono di parlare in modo produttivo dei fenomeni che si verificano in natura.”. Il problema sorge allorquando ci spingiamo nelle viscere della natura, compresa la natura umana: “A livello atomico – rileva ancora Bohr – possiamo usare la lingua solo come in poesia. Anche per il poeta la preoccupazione principale non è descrivere fatti, ma creare immagini e stabilire connessioni mentali.”. Creating images and establishing mental connections…Barba usa l’immagine della nave presa nella morsa del ghiaccio che lui tenta, attraverso il teatro, di trasformare in “un isolotto di resistenza”, di “portare alla luce le forze buie che abitano in me, nella mia biografia, nella storia in cui sono immerso, nella mia conquistata differenza, nelle differenze che altri hanno saputo conquistarsi.”.

Tutte queste trasformazioni, queste metamorfosi, non si possono verificare in uno spettacolo, cioè in un oggetto immobile, pietrificato. Lo spettacolo non può essere usato dallo spettatore. Per definizione lo spettacolo usa lo spettatore, occupa, riempie la sua ‘visione’ e la sua mente. Non ha aloni, filamenti, fratture, torsioni entro cui lo spettatore può attivare il suo processo creativo, liberare il suo desiderio di esplorare il mondo che è poi la sua malattia inguaribile, la vita cronica. Tutte queste trasformazioni possono verificarsi, e si verificano, nel teatro, nel laboratorio della mente dove si costruiscono, si analizzano e si distruggono le rappresentazioni del mondo. Non era nato per questo il teatro nella Grecia del V secolo a. C.? La mente collettiva della polis entro la quale erano setacciati i miti più inquietanti?

Possiamo creare noi a questo punto un’immagine: possiamo immaginare lo spazio in cui si svolge La vita cronica come una camera a nebbia di Bohr –Rutherford, solo che al posto delle tracce degli elementi radioattivi, abbiamo la possibilità di rilevare e seguire le tracce delle peripezie dei personaggi, le storie che come il lippo delle lumache merletta ogni angolo della scena. Pretende una seria mobilitazione di energie creative da parte dello spettatore questo spazio continuamente deformato da fratture e snodi temporo-spaziali, da discordanti armonie, da gesti abortiti e azioni spezzate, da litanie, singhiozzi, richiami e cantilene. Le storie sono leggibili, persino semplici da seguire se non s’intersecassero con madri patrigne, bevute senza sete, mangiate senza fame, madonne con le spade, viaggiatori ciechi…e, soprattutto, se tutto questo non avvenisse entro lo sguardo che interferisce con gli sguardi degli spettatori che ti stanno di fronte, quasi a ricordarti ossessivamente che sei attore anche tu per chi ti sta di fronte e, comunque, che fai parte integrante della rappresentazione cui credi solo di assistere. Ed è allora che può arrivare l’inquietante rivelazione: non sei tu che stai giocando, è il gioco (una pioggia di carte) che ti gioca; non sei tu che possiedi il denaro (una pioggia di monete), è il denaro che ti possiede; non sei tu che fai la storia (una pioggia di storie raccontate in tante lingue), è la storia che t’ingoia. Non ti restano molte alternative: per trovare una scintilla di speranza, il filo fragile della tarantata che s’appendeva alle note d’un violino, devi riprenderti la capacità di pensare, d’immaginare, di sognare e di sfidare lo sguardo cieco della morte così come hai potuto sperimentare sulla zattera della medusa de La vita cronica.

II

La vita cronica, come tutti i precedenti lavori dell’Odin, dunque non è spettacolo, ma è teatro; un teatro senza spettacolo per usare le parole di Carmelo Bene; un teatro molto particolare, un teatro che Ferdinando Taviani ha definito ‘abnorme’, perché tende a creare uno spettatore ‘abnorme’ con un attore ‘abnorme’. Vale a dire, fuori dalle norme di quelli che sono comunemente considerati i ‘normali’ spettacoli teatrali.

Non è difficile individuare i tratti di questa abnormità. Taviani ne indica alcuni: l’assenza della “noia teatrale”, l’enigmaticità e il rifiuto di riverire lo spettatore. Anche se non capisce tutto quanto accade nello spazio scenico, lo spettatore non si annoia. Anzi, è in estrema tensione. Proiettato in un mondo che non conosce – gli abitanti parlano lingue diverse, si vestono con vestiti strani, usano anche gli oggetti comuni e noti in modi assolutamente anomali… – lo spettatore è costretto a un livello di attenzione spasmodica differente da ogni altra sua esperienza quotidiana. E, tuttavia, sa che un senso c’è in quello che vede e che sente, in quello che sta vivendo, ma è nascosto, velato, coperto e perciò richiede un investimento di energia perché possa essere trovato, svelato, scoperto.

E che cosa dà allo spettatore la sicurezza che questo senso effettivamente esiste? L’impegno che gli attori mettono in ogni azione, nel dettaglio più marginale, nel gesto apparentemente più insignificante. La precisione nel lavoro di ciascuno e la convergenza nell’agire del collettivo. Risuonano le parole di Eraclito ingiustamente definito “l’oscuro”: <<discorde s’accorda stupenda armonia del creato>>. L’enigmaticità, perciò, non coincide con l’oscurità, semmai con l’essenzialità come processo di distillazione lungo e faticoso cui sono stati sottoposti tutti gli elementi che si accenderanno nello spazio – tempo della scena.

Lo spettatore non si annoia perché gli viene restituito il compito originario e vitale della ricerca di un senso del mondo e del senso di una ricerca del senso del mondo.

Ritorna a vedere più volte lo stesso lavoro, come lo scienziato torna a interrogare più e più volte lo stesso fenomeno nella camera a nebbia di Bohr-Rutherford , o nel Large Hadron Collider (LHC), l’ acceleratore di particelle del CERN di Ginevra, perché sa che in quella zona dello spazio – tempo si dovrebbe condensare una quantità significativa di segnali che possono guidare la tremolante fiammella della conoscenza dove l’essere e il non essere danzano sospesi su un vuoto senza senso.

Potrebbe apparire studiata a tavolino la strategia di sospingere lo spettatore sull’orlo del vuoto di senso, cioè proprio dove nascono le domande senza risposta, le domande di domande, equazioni senza soluzioni. In realtà le incontriamo per caso. Meglio, per sottrazione, perché il percorso è stato a zig zag, ed è stato un percorso di potatura delle domande più ovvie, quelle esangui che appaiono sedute sulle risposte.

Perché grumi insignificanti di materia hanno preso vita? E perché questo ‘accendersi’ della materia ha scatenato un delirio di forme e colori e ritmi? Che cosa trasforma i processi elettromagnetici e chimici del cervello in sentimenti ed emozioni?

Queste, almeno, le mie domande. E un’altra che, anche se non ha incontrato una risposta, mi sembra gravida di altre domande: può esistere una qualche relazione fra l’inedita descrizione della realtà emersa dalla fisica quantistica e i lavori dell’Odin che, per comodità o per pigrizia continuiamo a chiamare ‘spettacoli’, cioè eventi visibili quando poi la vera materia di quello che è fatto il teatro dell’Odin è l’invisibile, l’inaudibile, l’indicibile ?

La domanda potrebbe essere formulata anche in quest’altro modo: come a livello di realtà fisica la teoria quantistica si è rivelata necessaria per spiegare fenomeni (p. e. la radiazione del corpo nero) inspiegabili con gli strumenti della fisica classica, a livello di rappresentazione è stata elaborata una teoria capace di descrivere/spiegare tutti, o la maggior parte, dei sistemi di rappresentazione? In altri termini, esiste una fattispecie della teoria quantistica della rappresentazione per la quale le rappresentazioni del teatro di tradizione costituiscono solo un capitolo?

Uno dei principi della meccanica quantistica ci dice che lo stato e l’evoluzione di un sistema fisico possono essere descritti solamente in maniera probabilistica. La situazione e l’evoluzione di un elemento, come di un insieme di elementi, in condizione d’isolamento non possono essere tradotti in quantità, in valori precisi, ma in fasci di probabilità. L’operazione di quantificazione, di misurazione, intervenendo nel sistema e privandolo dell’isolamento, lo mette in relazione con l’esterno e crea una situazione di stati incoerenti, una miscela statistica.

Sembrerebbe che solo i sistemi microscopici (attivi a livello atomico e sub atomico) possano essere isolati per un tempo sufficiente all’osservazione; i sistemi macroscopici sarebbero invece inestricabilmente interconnessi con l’ambiente e, quindi, impossibile confinarli in stati d’isolamento.

Esiste un confine che separa in modo netto l’universo quantistico dall’universo classico? L’interpretazione di Copenaghen basata sui lavori svolti da Bohr e da Heisenberg, all’epoca della loro collaborazione nella capitale danese offre una risposta positiva: effettuare una misura su un sistema quantistico equivale a renderlo osservabile, quindi “classico”. Sappiamo, quindi, il percorso che occorre fare e le condizioni necessarie per traghettare il mondo quantistico della materia nel nostro mondo macroscopico, ma sappiamo come la materia del cervello produce la materia della mente e come questa possa essere trasportata a livello di coscienza?

Malgrado negli ultimi vent’anni le neuroscienze abbiano compiuto progressi straordinari in ordine ai processi che si sviluppano tra le varie componenti del cervello, grazie anche alle nuove tecnologie di esplorazione non invasive (neuroimaging e TMS), rimane il dato che le descrizioni più accurate dei processi cerebrali non sono a tutt’oggi quelle che ci offrono le scansioni con la tecnologia più sofisticata, ma rimangono , malgrado tutto, quelle che ci offrono le opere d’arte.

Possiamo, allora vedere il lavoro dell’Odin come un traghettamento di alcuni delicati e complessi processi mentali, memorie, racconti, sensazioni dal mondo quantistico al mondo classico, dall’invisibile al visibile? La risposta può essere affermativa solamente se consideriamo parte integrante del teatro, non solamente il lavoro dell’attore, del regista, del drammaturgo, dello scenografo, ecc ma anche il lavoro d’interpretazione, di ri-creazione di ogni singolo spettatore. E’ lo spettatore (abnorme), infatti, che traduce, adatta i fasci di traiettorie delle azioni degli attori nella sua peripezia. Se azzardo a usare metaforicamente e in modo molto approssimativo la terminologia quantistica, chiedendo preventivamente venia ai miei amici fisici, è legittimo affermare che è proprio lo spettatore che fa collassare le funzioni d’onda che descrivono le azioni degli attori estraendo per se un senso compiuto? Come accade nella teoria quantistica, è impossibile isolare lo spettatore dal fenomeno osservato. L’osservatore – spettatore è dentro il fenomeno osservato.

Fin qui abbiamo detto con altre parole quanto affermato da Eugenio Barba, dagli attori dell’Odin, da Ferdinando Taviani. Offre qualche elemento di conoscenza maggiore inscrivere i percorsi di creazione degli eventi teatrali dell’Odin entro la terminologia quantistica? Barba parla d’imprevisto, Taviani di serendipità, gli attori di percorsi senza un progetto di regia, senza meta prefissata; insomma, esiste una ragione che fa delle modalità di produzione di quegli eventi che continuiamo a chiamare sempre per comodità, spettacoli, modalità abnormi, processi all’incontrario, “far camminare le cose a rovescio” , “dall’emergenza inattesa al modo di giustificarla”, capaci di ricomporre la dicotomia della creazione dell’attore con quella dello spettatore?

III

La vita cronica è fatta di molti funerali. Uno accanto all’altro, uno dentro l’altro. C’è prima di tutti quello del regista, di Eugenio Barba. Finto, ipotetico, un gioco del “se magico” di stanislavskiano sapore. Arrivate in teatro e vi dicono che sono morto, organizzate le esequie del mio cadavere. Le esequie, la cerimonia funebre, anche se ‘per finta’ perché realizzata davanti ad Eugenio vivo e attivo, denuncia, tuttavia, una strettissima parentela col rito. E poi c’è il funerale di Torgeir, e quello del padre di Eugenio, e i tanti i funerali di cui raccontano i personaggi che abitano La vita cronica. C’è il funerale d’Europa e il funerale dell’Occidente e c’è ancora il funerale meta teatrale dell’Odin Teatret. La presenza della bara al centro dello spazio scenico si offre come totem velato, nascosto di un rito che si frammenta continuamente in piccoli riti individuali, per poi ricomporsi di nuovo colorandosi ogni volta di un colore diverso: dalle atmosfere famigliari che culminavano nel rito del lavaggio dei morti (che ciascuno ha amato) alle atmosfere patriottiche riscaldate dalla retorica degli inni e dallo sventolio di bandiere.

Qual è il mito che occhieggia dietro il rito di riti de La vita cronica? Non può che essere il mito della fine del mondo, il mito dell’apocalisse. Le prefiche di Calimera e di Martano, di Corigliano o di Sternatia forse cantano ancora i loro morti passando minuziosamente in rassegna le svolte della vita del defunto. Una sinfonia di memorie puntellata da abbondanti invenzioni. Com’è facile e persino attraente perdersi nel caos della morte, dissiparsi in tremori e disperati lamenti sull’orlo della fissità muta del cadavere e rimanere sospesi nell’alito di stupore, nell’interminabile sfinimento di un’eco senza voce.

Ma il mito non sta dietro il rito, sul fondo, nel passato oscuro della storia. Sta dentro il rito e dentro la storia; colora il passato e pervade il presente; segnala e prescrive i percorsi del futuro. Fiorisce nelle pagine dei romanzi e nelle tele; danza tra le note dei pentagrammi; s’arrampica sulle pareti delle stanze del Palazzo dove si specchia la polis; s’accende fra gli strumenti dei laboratori dove si solletica l’estremo mistero.

Questa dunque la materia su cui operano gli attori de La vita cronica. Ogni gesto s’inarca in metafora, ogni azione è il nodo della maglia di un mito, ogni sequenza tesse una domanda intorno alle ragioni d’esistenze segnate da perdite, vuoti, mancanze. Perché fra i tanti mondi possibili c’è dato vivere un mondo dove mancano padri, mariti, la giustizia, la pace, la felicità…e anche noi, da un momento all’altro, possiamo (dobbiamo) mancare?

E quanto di questo mondo possiamo conoscere? O quanto rimarrà precluso per sempre a ogni tipo di sguardo?

L’emersione del mito come difesa nei confronti dell’<<assolutismo della realtà>> è un’idea avanzata da Hans Blumenberg, alla fine degli anni ’70 con Arbeit am Mithos, ma suggerita, come ricorda Gianni Carchia nella presentazione all’edizione italiana (1991) già nel 1968 nel corso dell’incontro su <<Poetik und Hermeneutik>>. Vi sono altri elementi che l’Odin condivide con l’analisi di Blumenberg: il mito non è la fase infantile del logos. I miti e le metafore non sono andati, né mai andranno in pensione; lavorano sull’orizzonte degli eventi nuovi per depotenziare, diluire l’irriducibile potere della realtà avvolta nella corazza del vuoto di senso. Questo significa che la realtà non potrà mai risolversi completamente nel processo di conoscenza, e non solo perché l’intero mondo non potrà mai rientrare in una immagine costruita dall’uomo, ma soprattutto perché il processo di conoscenza nel suo procedere disvela, o costruisce, altri pacchetti di realtà. Il mito dell’Apocalisse non si è forse rinnovato quando l’umanità si è inoltrata nel panorama del mondo atomico e sub atomico? Il mito dell’apocalisse atomica o nucleare non è filiazione diretta dell’Apocalisse: è cresciuto sul brivido della radiazione invisibile. In altre parole, ogni qual volta il rapporto fra l’uomo e la realtà si è rivelato particolarmente critico, ha assunto modalità d’inguaribile irritazione, si sono create le condizioni per lo sviluppo di un mito. Se, dunque, La vita cronica ha preso più o meno deliberatamente le forme del rito, vuol dire che l’energia che la tiene accesa è costituita da profonde e inguaribili irritazioni che possiamo chiamare miti.

E’ intorno a queste irritazioni che cresce e si sperde la schiuma di mille metafore attraverso le quali tentiamo di raccontare gli assalti disperati all’irriducibilità del reale. L’idea che questi assalti si siano verificati nel lontano passato quando l’uomo ha smesso di essere tutt’uno col mondo, o con una parte di esso, come gli altri animali, e ha abbandonato la sua nicchia ecologica, la caverna della simbiosi col reale, è una idea sbagliata e consolatoria. Il mondo è ancora tutto da scoprire. E ogni essere umano che nasce, sperimenta che l’abbandono della nicchia ecologica è il prezzo che deve pagare se vuole vivere il piacere della scoperta, della coscienza e della conoscenza. L’uomo è migrante ed Eugenio sa bene quanto questa condizione si riflette sui percorsi del pensiero.

E la stessa cosa possiamo dire dell’idea che il logos, dopo aver sciolto tutti i nodi dei miti, abbia acquisito il potere di partorire le teorie con cui diventa agevole individuare i principi che generano la realtà. Come se le cose del mondo fossero senza spigoli, senza fessure, senza rugosità, senza anfratti. A ben vedere, tanto la conoscenza innervata dal mithos che quella guidata dal logos si sono sviluppate (e si sviluppano) dal rapporto con le cose del mondo; rapporto che si è declinato (e si declina) in attrito, carezza, schiaffo, manipolazione, allontanamento, digestione…

IV

La vita cronica è un laboratorio della mente. Troppo vago e troppo specifico. Proviamo a trovare un punto di partenza. A gruppi di sette otto persone veniamo invitati a prendere posto su due gradinate che si fronteggiano. In mezzo una pedana che occupa quasi tutto il pavimento: fra le gradinate e la pedana rimangono due piccoli corridoi laterali e un uno spazio tra la pedana il lato corto dello spazio scenico. Dobbiamo dimenticare di essere in un teatro?

Siamo in realtà sul palcoscenico del teatro Koreja, ma non c’è alcun elemento che ci dica che siamo all’interno di un teatro. Lo spazio scenico è a pianta rettangolare come tanti precedenti spettacoli dell’Odin. Ricorda vagamente lo spazio del rito del tarantismo, quello che De Martino chiamava lo spazio della terapia domiciliare per distinguerlo da quello che si svolgeva nella cappella sconsacrata di San Paolo a Galatina nel corso del pellegrinaggio del 28 e 29 luglio. Per sapere come si è arrivati a questo spazio e agli oggetti e ai personaggi che lo abitano, dobbiamo consultare i diari di alcuni degli attori riportati nel libretto a cura e per la traduzione di Ferdinando Taviani.

Sappiamo così che “La vita cronica ha vagato attraverso tutte le sale di lavoro del nostro teatro” e che il pupazzo Lolito e numerosi oggetti di scena provengono dal ‘ripostiglio’ dove erano stati conservati dopo l’uso in precedenti spettacoli. Non sappiamo perché la descrizione di Iben Nagel Rasmussen inizi con un testo poetico:

La sala blu

Febbraio 2008:

All’inizio non c’era niente

nella sala blu

solo la triste luce grigia

delle finestre.

Vennero gli attori, stanchi

Da anni di viaggi e imprese,

e il regista

a sorpresa vestito da monaco giapponese,

o forse cinese,

color verde appassito

seguito dagli assistenti e dal consigliere letterario.

Poi venne la favola nascosta

Con la sua sconcertante follia

E tutto si mise in moto.

Dai depositi delle soffitte

gli attori riesumavano oggetti dimenticati

e costumi che sentivano d’umido.

Apparivano nella mente figure e immagini

Di spettacoli scomparsi.

Con forme spigolose

Vecchie scene si intrecciarono a nuove.

Dopo vent’anni è tornato in vita

l’angelo Lolito

dalle ali turchesi

e l’espressione sempliciotta

simile a quella di un attore.

Risuscitò la testa di Otto, l’orso polare,

cinta da un mantello di velluto azzurro,

un vecchio trucco

che un clown aveva insegnato agli attori.

Un grande acquario pieno d’acqua

con un’anguilla viva

era stato portato dall’Italia

e gli attori lo coprirono

di stoffe colorate e fiori freschi,

e lo arricchirono d’un candelabro a sette braccia

e d’una ciotola colma di monete.

“Che venga la pioggia”, esclamò il regista

“in abbondanza”

e le monete volarono per la stanza

e caddero sul pavimento di legno

crepitando, scrosciando

mentre gli attori danzavano a coppie,

titubanti, con una loro tristezza.

“Verso dove danziamo?” si domandavano

Pensando allo spettacolo in arrivo

E alle loro vite logore.

“Guarda cosa ha fatto di me l’amore”

si cantava a vicenda

e l’attore più vecchio

rappresentò una vecchissima scena

in cui, pallido come se riflettesse la luna,

nasceva in un mondo sconosciuto.

E la più giovane – al suo primo spettacolo –

ne diventò presto il filo rosso.

Sembrava così innocente con i suoi 17 anni.

“Accechiamola”, disse il regista

e le strinse una benda sugli occhi.

Non ci volle molto, e una sequela di scene

Rozze e bislacche – come pedine su una scacchiera –

Furono studiate dal regista,

discusse con il consigliere letterario e gli assistenti,

tutti a caccia di un senso in quella follia.

Terminarono così le prove nella sala blu del teatro

Accompagnate dallo strillare delle trombe

E da trilli dello strumento a corda.

Forse perché la poesia vaga tra il sogno e il mito? Iben ricorda che durante le prime prove nella sala blu Torgeir aveva presentato una scena di Kaspariana. Una scena rimessa in vita da uno che di lì a poco sarrebbe scomparso. Il testo di Iben ci guida lungo il groviglio di sentieri che l’Odin percorre per attrezzare il laboratorio del teatro della mente. E da subito ci obbliga a prendere atto che la via della conoscenza del mito attraverso l’impegno del corpo – mente è altra cosa rispetto alla pur ricca e astratta (filosofica) riflessione di Arbeit am Mythos di Blumenberg.

Il punto di partenza sembra identico, il ‘niente’. Ma per Iben quel ‘niente’ diventa subito la “sala blu” con “la triste luce grigia”. Poi arrivano gli “attori stanchi”, il regista e “la favola nascosta”. Il “tutto che si mise in moto” sembrerebbe poca cosa: oggetti, costumi, figure e immagini di “spettacoli scomparsi”. Ricordi. Improvvisazioni che a ogni passaggio da una sala all’altra perdono oggetti, cambiano costumi, canti e musiche. Non solo le parole che indicano oggetti perdono il nucleo duro del significato per sciogliersi negli aloni di senso. Ma gli stessi oggetti prolificano immagini simboliche: podio – teca, pavimento – zattera, acquario – tavolino – bara, monete – pioggia. E si moltiplicano anche i personaggi: la madonna nera è anche la dea Kalì e persino il pupazzo Lolito, sradicato dallo spettacolo La terra di Nod, diventa Cristo, un cadavere, un ferito, un soldato. Ogni attore è un nucleo d’energia da cui si espandono onde di metafore. Si espandono incontrando le onde degli altri attori, le parole di altre lingue, le musiche di altri paesi e altri tempi. E’ come se lo spazio fra le gradinate che ospitano gli spettatori si riempisse di energia liquida e le onde degli attori arrivassero sulla pelle, negli occhi, nelle narici, nelle orecchie di corpi piegati dal grigio cronico della vita quotidiana, ma pronti a raddrizzarsi e riprendere vita alla prima onda d’immagini colorate di morte; tronchi che i venti di scirocco umidi hanno spento, ma pronti ad accendersi al primo soffio di tramontana.

Ricordi, memorie; Roberta Carrieri è molto esplicita: “Ora invece di cercare di sfuggire dal passato, riesumiamo frammenti di spettacoli estinti – scene, costumi, oggetto, canzoni. Come un teatro biologico, ricicliamo il nostro passato, lo maciniamo per estrarne un nuovo spettacolo.”.

Per avventurarsi su di un terreno tutto da scoprire, da decifrare, avrà certamente comportato una rissa con la capacità di ricordare e prevedere, passato e futuro, memoria e preveggenza.

E tu, spettatore, credi che a quel punto il tuo compito sarà finito? No.

Un altro più impegnativo intona un canto più dolce e velenoso di quello delle sirene. Devi apparecchiare il tuo funerale. Attraverserai, forse, la porta luminosa della Legge e scoprirai non un sentiero, ma un groviglio di sentieri. E ogni sentiero è sbarrato da un animale mitologico. Alle tue spalle la porta s’è richiusa per sempre. Il guardiano del sentiero che si apre alla tua destra è una sfinge con la testa bianca, le ali nere e il corpo giallo. Sulla criniera un’iscrizione con segni simili a quelli del Disco di Festo. La voce rimbomba nel cuore: Se non ci fosse stata la separazione fra sacerdoti e fedeli, tra tempi sacri e tempi profani, attori e spettatori sarebbero mai nati i villaggi e le città e le storie e le civiltà? E tutto questo quanto potrà durare?

Ritorniamo alle parole del regista russo:

Se il senso del teatro fosse solo nel divertimento degli spettatori,

non sarebbe valsa la pena dedicarci tanta fatica.